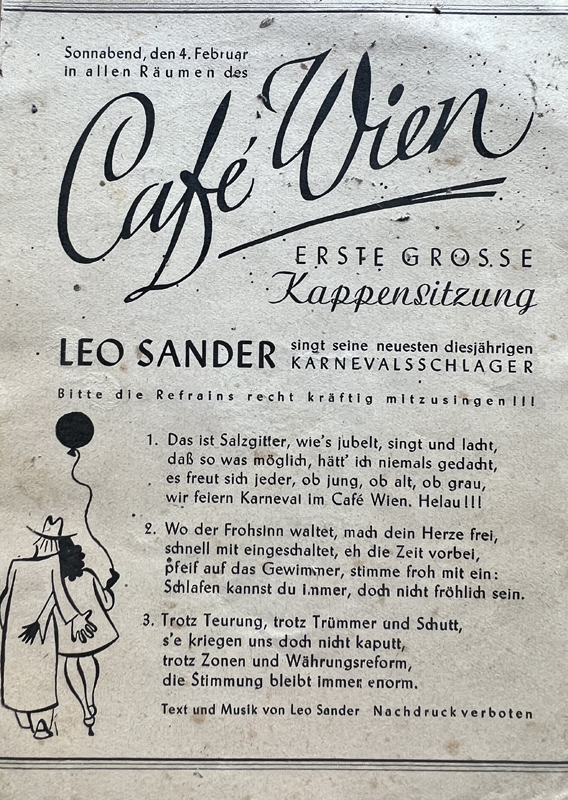

Werbeflyer des legendären "Café Wien"

Werbeflyer des legendären "Café Wien" Mozartstraße Ecke Kattowitzer Platz anlässlich einer Karnevalsfeier in den 1950er Jahren.

Werbeflyer des legendären "Café Wien" Mozartstraße Ecke Kattowitzer Platz anlässlich einer Karnevalsfeier in den 1950er Jahren.

Zu sehen ist hier eine Sammlung von Streichholzschachteln aus den 1950er bis 1980er Jahren. Die Schachteln sind versehen mit Motiven bzw. Werbung von Lokalen, Kneipen und Restaurants im damaligen Salzgitter-Bad.

Die Sammlung befindet sich im Besitz von Herrn Klaus Haase aus Salzgitter.

Vergrößerung (Klick auf das Bild)

Hier handelt es sich um 2 äußerst seltene Flaschen des Hauses Irenen Quelle.

Die Flaschen stammen aus den 1950er Jahren und beinhalten Tonikum aus der Sanddornbeere zur "Biologischen Stärkung für Herz und Nerven".

Die Flaschen sind noch original verpackt und verschlossen. Die Flaschen stellte Herr Werner Fischer aus Salzgitter-Bad zu Verfügung.

Im Jahr 2008?? begann der Bürgerverein Bad Salzgitter e.V , um ideelle und finanzielle Unterstützung für den Bau eines Gradierwerks im Rosengarten von Salzgitter-Bad zu werben.

Hierzu baute das Ehepaar Angelika und Hans-Georg Grasbeinter dieses maßstabgetreue Kleinmodell nach den Plänen des Diplom-Ingenieurs Joachim Heise. Dieses Modell stand während der Spendensammlung neben einem großen Sparschwein in dem Geschäftsraum der Sparkasse Goslar/Harz am Klesmerplatz und sorgte dort für reges Interesse an dem Projekt.

Die erste Ausgabe der Salzgitter-Zeitung vom 25. April 1953. Die Braunschweiger Zeitung hatte bis zu diesem Datum mit ihren "Nachrichten aus dem Salzgittergebiet" über unsere Stadt berichtet.

Das Original dieser Zeitung befindet sich im Besitz von Herrn Heinz Jochen Kuhnt aus Altenmedingen.

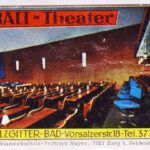

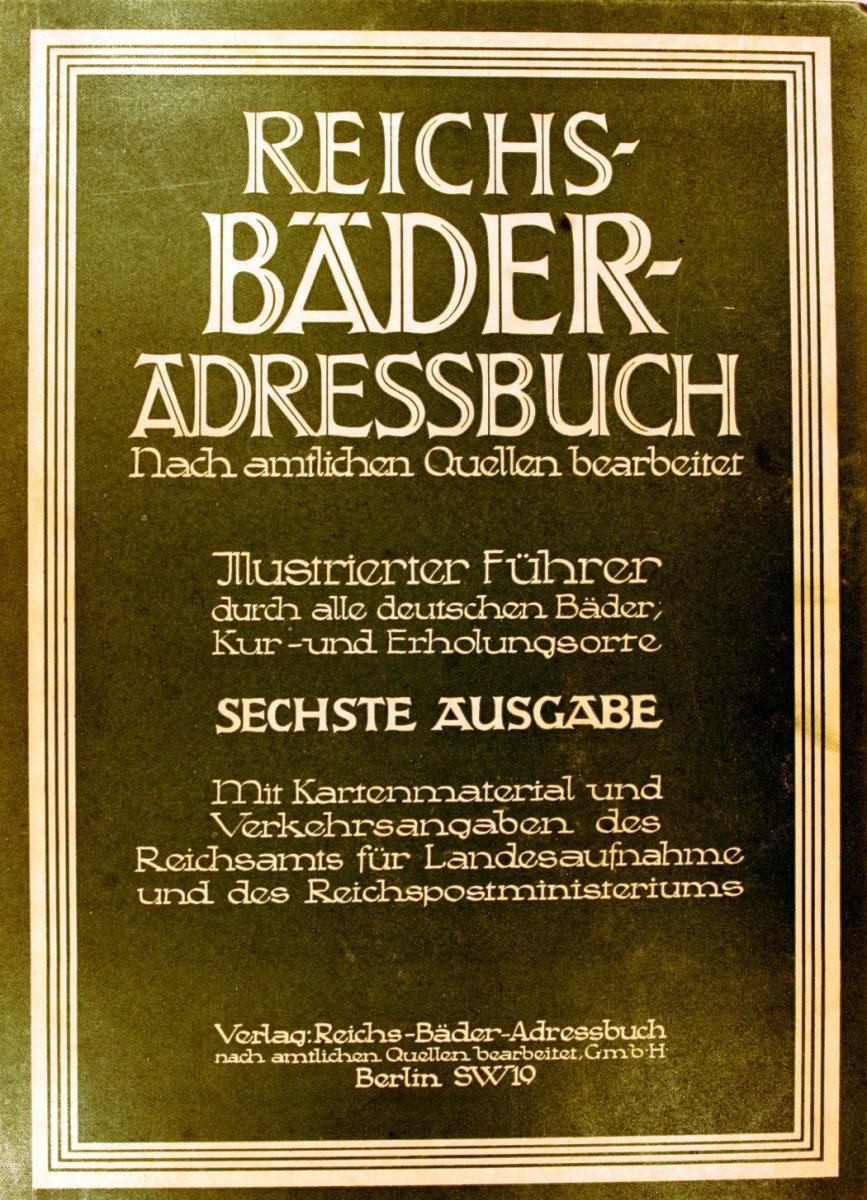

Mit diesem dickleibigen, über 1000 Seiten starken Buch bewarben die Herausgeber schon in der Zwischenkriegszeit alle deutschen Bäder, Kur- und Erholungsorte.

Unser Ort, Salzgitter-Bad wirbt hier als freundliches hannoversches Städtchen mit 2500 Einwohnern um Bade- und Inhalationspatienten. Regelmäßige Kurmusik findet - da als störend empfunden - nicht statt und auch eine Kurtaxe wird nicht erhoben.

Die Zimmerpreise entsprechen denen eines billigen Harzortes und vermögen einen nicht übertrieben verwöhnten Geschmack vollauf zu befriedigen. (6.Ausgabe, Berlin 1930)

Vergrößerung (Klick auf das Bild)

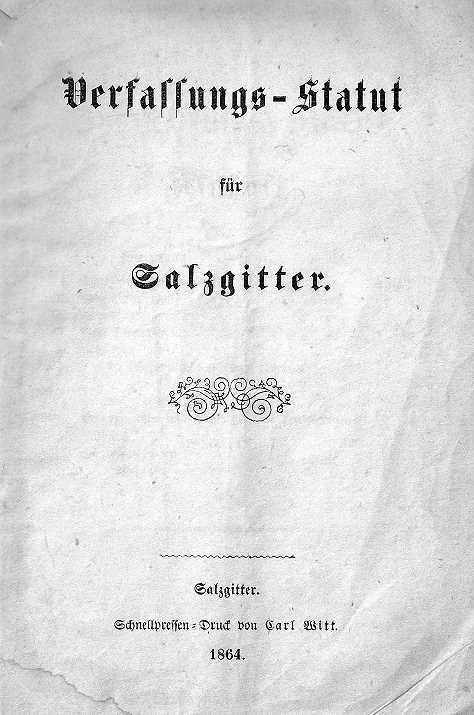

Bei diesem Blättchen handelt es sich um eine Originalausgabe aus dem Jahr 1864. Ähnlich wie eine Stadtsatzung/Stadtverfassung regelte es die damals verfassungsrechtlichen Fragen des Fleckens. Besonders unterhaltsam stellt sich § 21 dar. Hier werden die Voraussetzungen für das Stimmrecht von Frauenzimmer aufgeführt...

Das Heftchen befindet heute sich im Besitz von Rolf Czauderna.

Vergrößerung (Klick auf das Bild)

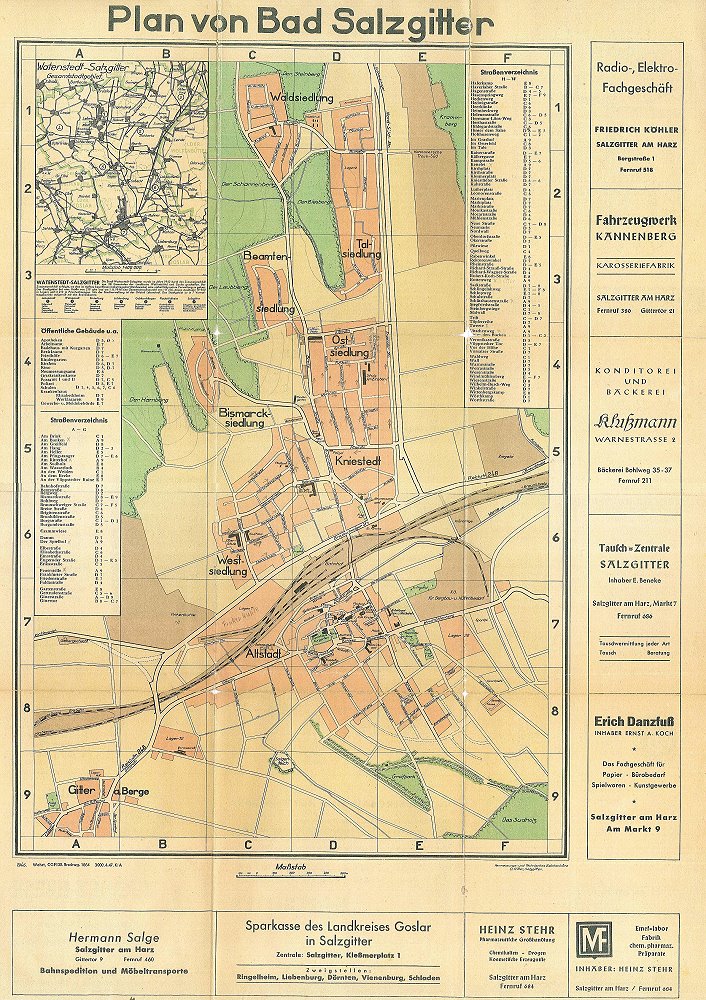

Stadtplan von Bad Salzgitter aus dem Jahr 1946. Dieser Plan ist wohl der erste Plan von Salzgitter-bad nach dem 2. Weltkrieg. Die Namen der einzelnen Siedlungen und Straßen auf dem Gebiet des alten Kniestedts sind bereits abgeändert. Weiterhin zeigt der Plan eine Karte des gesamten Watenstedt-Salzgitters sowie eine separate Namens-Auflistung aller damals vorhandenen Straßen.

Das Original der Karte befindet sich im Besitz von Herrn Klaus Fraedrich aus Ringelheim.

Das Original befindet sich im Besitz von Frau Dr. Ingrid H. M. Brümmer

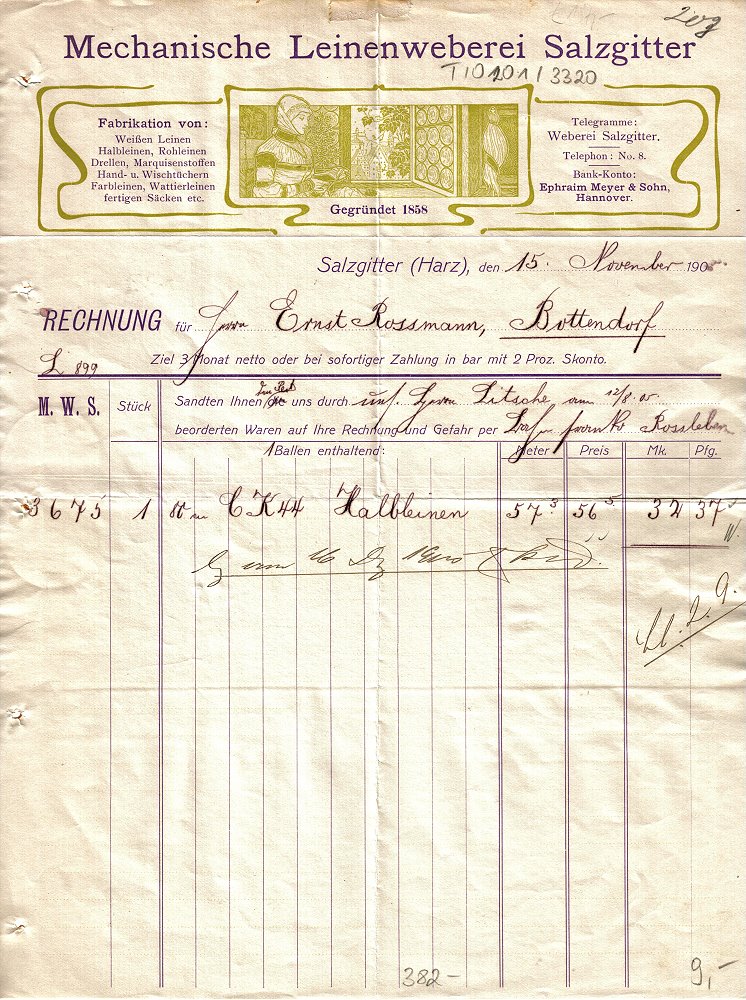

Der am 20. Mai 1829 als Sohn des Schlachtermeisters Christoph Möker in Salzgitter geborene Christian Theodor eröffnete nach dem Besuch der heimischen Volksschule und einer kaufmännischen Lehre in Wolfenbüttel 1852 in dem von ihm gekauften Haus am Marktplatz in Salzgitter ein Manufakturwarengeschäft. Daneben betrieb er einen regen Handel mit Hede, welche er von den Bauern aufkaufte und nach England exportierte. (Hede oder auch Werg sind die kurzen Bastfasern, die sich beim Hecheln des Flaches oder Hanfs in den Hechelzähnen ansammeln). Statt das in den englischen Spinnereien erzeugte Garn zu importieren, so meinte Möker, sei es rentabler, die Hede im eigenen Lande zu verspinnen.

Aus solchen Überlegungen erwuchs der Gedanke, in Salzgitter als einem Mittelpunkt des Flachsanbaus eine Spinnerei zu errichten. Doch erst als der Ort am 5. August 1856 Anschluss an das Eisenbahnnetz erhielt, konnte der Plan Gestalt gewinnen. Zusammen mit den kapitalkräftigen einheimischen Kaufleuten Ludwig Gercke und Carl Ahrens gründete Möker 1858 unter der Firma Gercke & Co die Mechanische Hedegarnspinnerei. Am Gittertor erwuchsen neben dem eigentlichen Fabrikgebäude mit Büro auch Kessel-, Maschinen- und Gasometergebäude, ein Retortenhaus zur Verkokung der Kohle, ein Lagergebäude für die Hede, eine Schmiede, Portierhaus und Arbeiterhaus.

Im Jahre 1866 trat Kommerzienrat Ludwig Gercke aus dem Geschäft aus, das Carl Ahrens und Theodor Möker nun allein weiterführten. Drei Jahre später erbauten sie die neben der Spinnerei gelegene Mechanische Weberei.

Als es Carl Ahrens in südliche Gefilde nach Tirol zog, wurde Möker ab 1877 Alleininhaber. Da die Baumwolle dem Flachs immer mehr Konkurrenz machte und sich in der fruchtbaren Gegend der Zuckerrübenanbau auf Kosten des Flachses ausdehnte, brach man 1890 die Spinnerei ab und baute die nordöstlich davon gelegene Weberei aus. Nach Stillegung des Eisenwerkes Salzgitter am Gittertor (1874) und des Eisenhüttenwerkes Othfresen war die "Mechanische Leinenweberei Salzgitter" lange der bedeutendste industrielle Betrieb weit und breit, der Anfang dieses Jahrhunderts einen jährlichen Umsatz von 3 Millionen Mark erzielte.

Das Ende der Weberei in Salzgitter kam noch vor dem Ausbruch des 2. Weltkriegs und hat verschiedene Ursachen. Einmal wurde das Gelände am Triftweg (der heutigen Petershagener Straße) von der deutschen Reichsbahn und den inzwischen gegründete "Reichswerken" beansprucht. Zum anderen hatten in dem traditionell mit der Weberei verbundenen Stadtoldendort am Solling die Nationalsozialisten 1938 die im Jahre 1808 gegründete jüdische Firma A. J. Rothschild Söhne. K. G.. Mechanische Weberei in Stadtoldendorf, ihren Besitzern enteignet. Für das auch auf dem Weltmarkt bekannte Unternehmen mit seinen 650 Beschäftigten musste eine neue Firma gefunden werden. Während sich der Solling über Nachwuchs an Facharbeitern nicht zu beklagen brauchte, hatte sich in Salzgitter zu Ostern 1938 kein einziger Lehrling für den Weberberuf entschieden. Kübler musste der Verlegung der Produktionsstätten und der Verschmelzung mit der ehemals jüdischen Firma zustimmen, wobei der mangelnde Nachwuchs in der Weberei und die Übernahme zahlreicher Arbeiter durch die "Reichswerke" ihm den Entschluss erleichtert haben mögen.

Am 1. April 1939 beschloss die Generalversammlung die Gründung der neuen Firma, die über 1200 Webstühle verfügte und den Namen trug "Vereinigte Weberei Salzgitter-Stadtoldendorf", Wilhelm Kübler & Co. Die Überführung der umsiedlungswilligen Belegschaftsangehörigen erfolgte bis Ende 1939, ebenso die Verlagerung des Maschinenparks an den künftigen Sitz des Betriebes, der unter der Bezeichnung "Wilhelm Kübler & Co. Weberei und Ausrüstung" in Stadtoldendorf bis vor kurzem bestand. Ende Juli 1940 wurde als letzte Betriebsabteilung die Näherei nach Hameln verlegt.

Herausgeben wurde die Zeitung vom Verlag Carl Witt, Soolbad Salzgitter. Die Zeitung erschien immer Dienstags, Donnerstags und Samstags. Ein Exemplar kostete 10 Pfennig, der Bezugspreis für ein viertel Jahr war 1,70 Mark. Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige variierte zwischen 10 und 25 Pfennig.

Das Original befindet sich im Besitz von Rolf Czauderna.