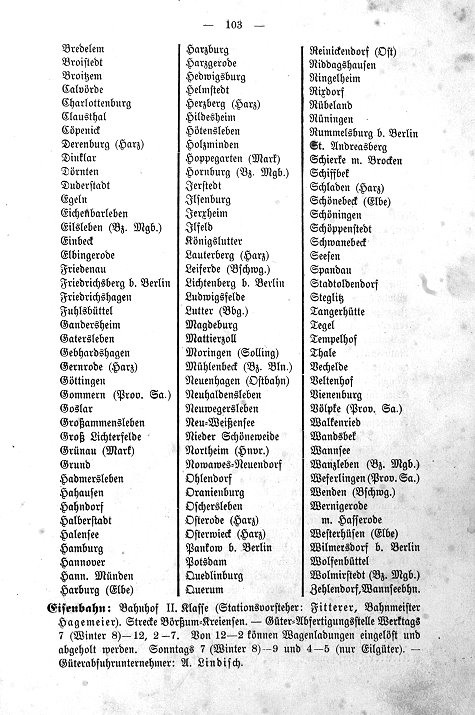

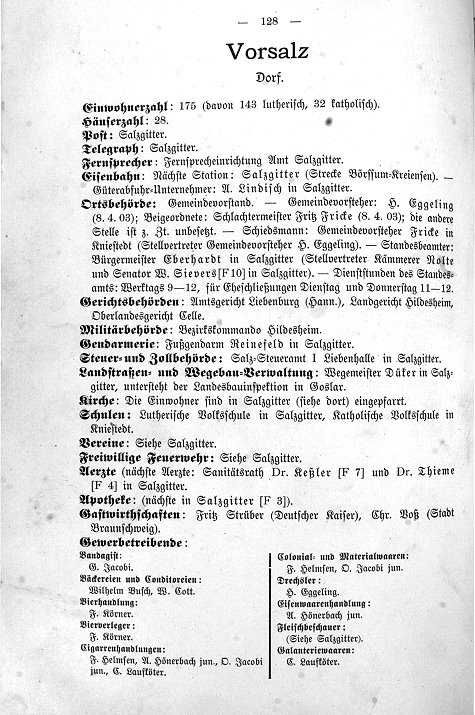

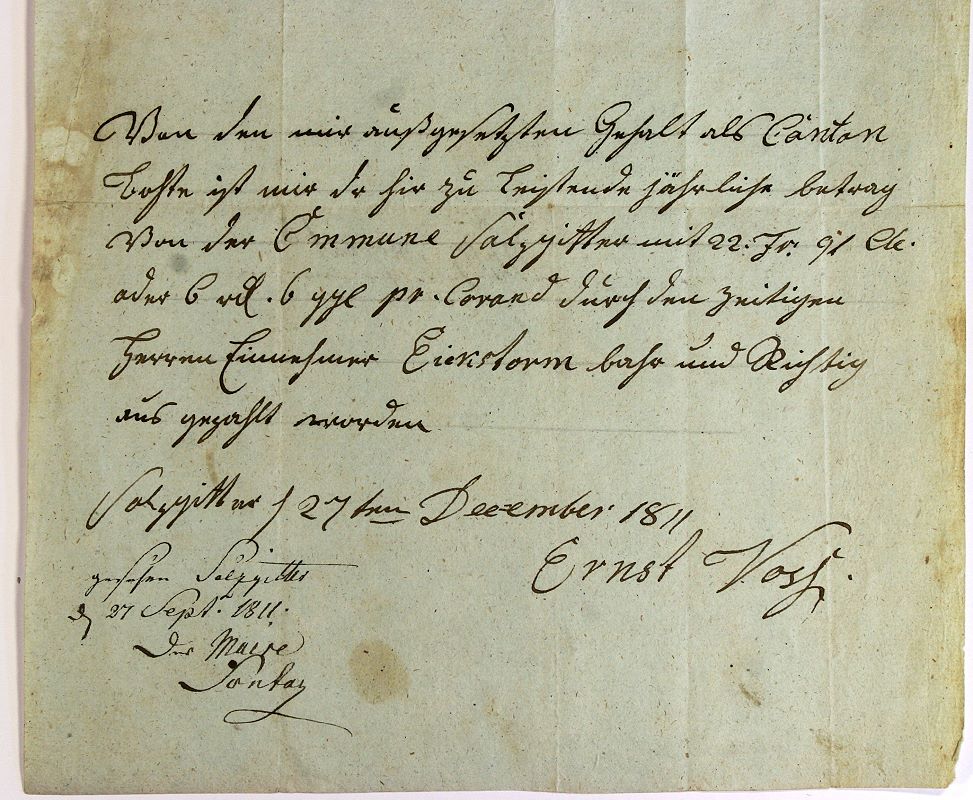

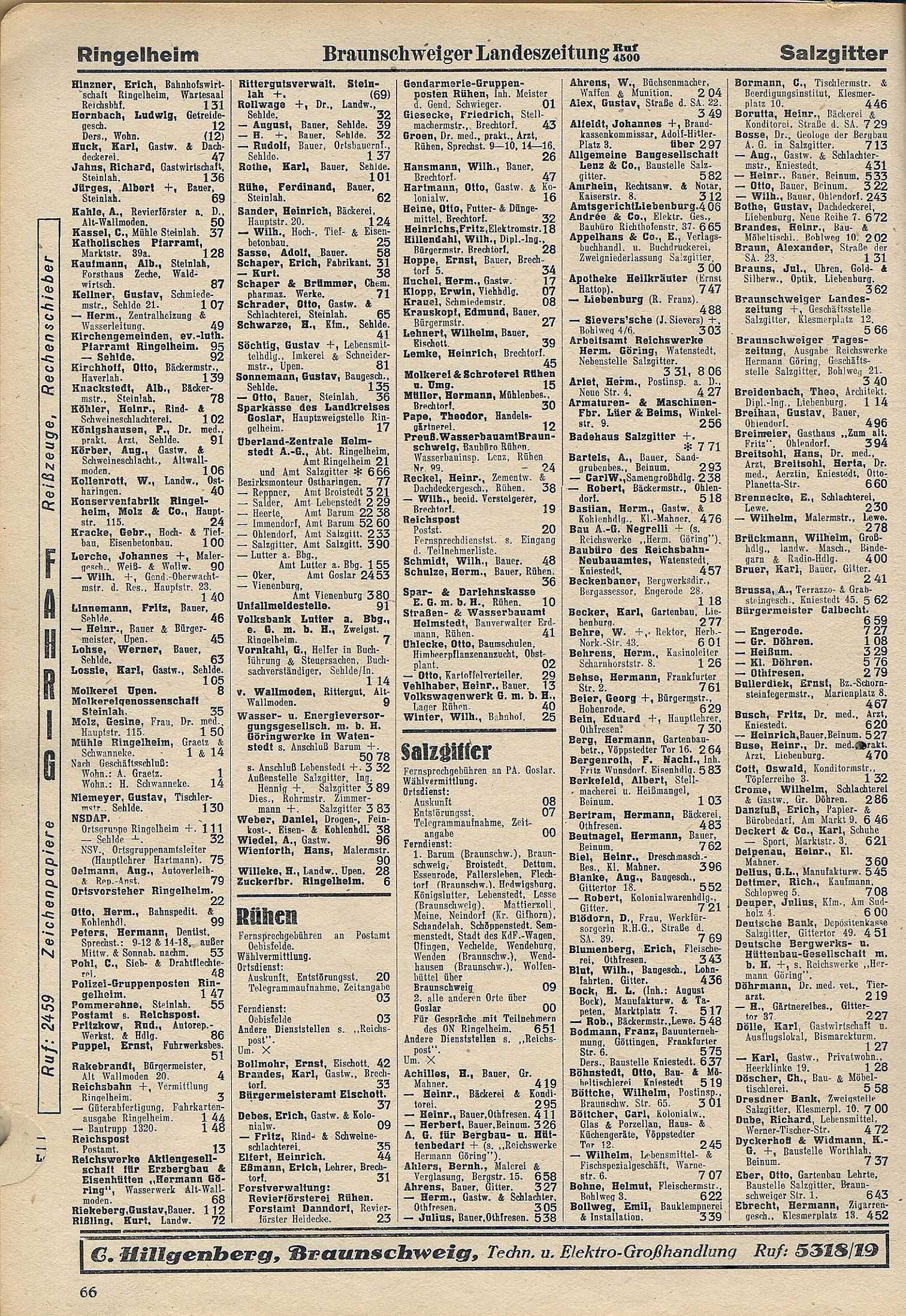

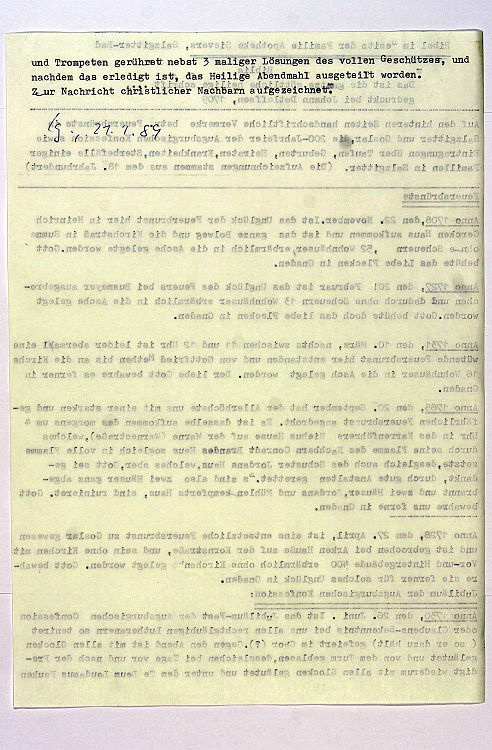

Rechnung der mechanischen Leinenweberei

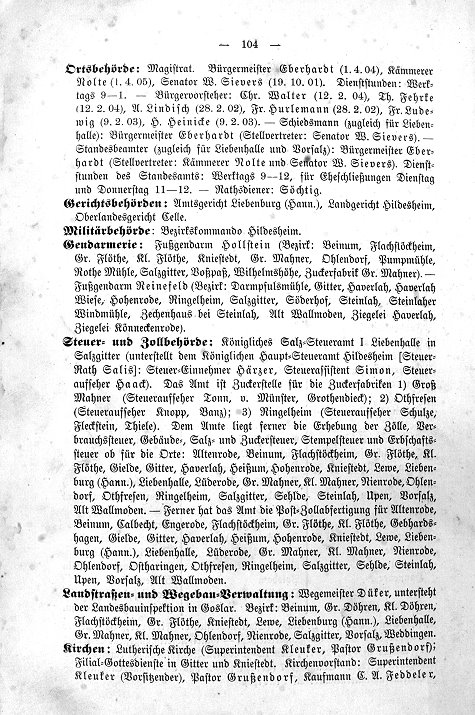

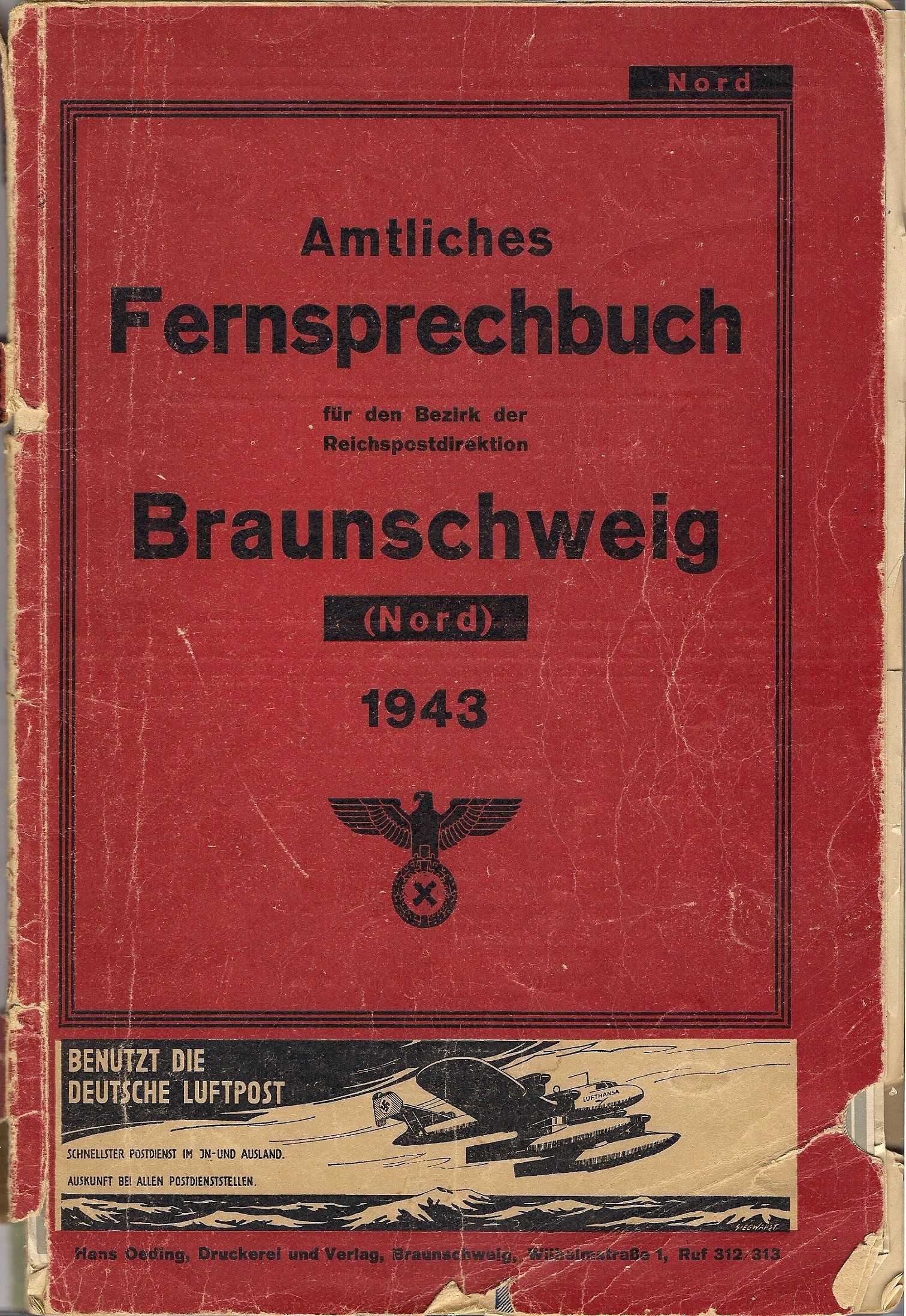

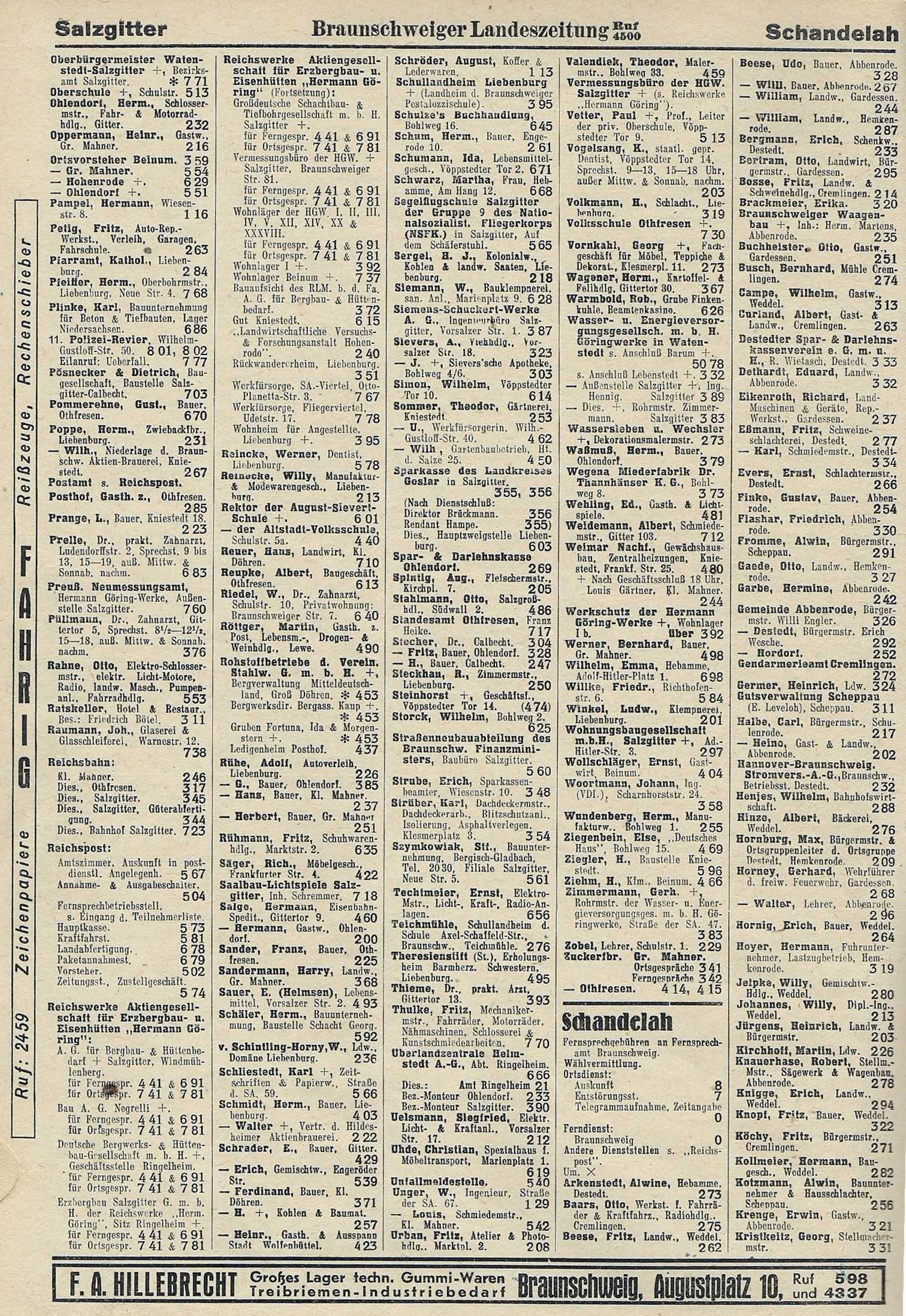

Am Gittertor von 1905

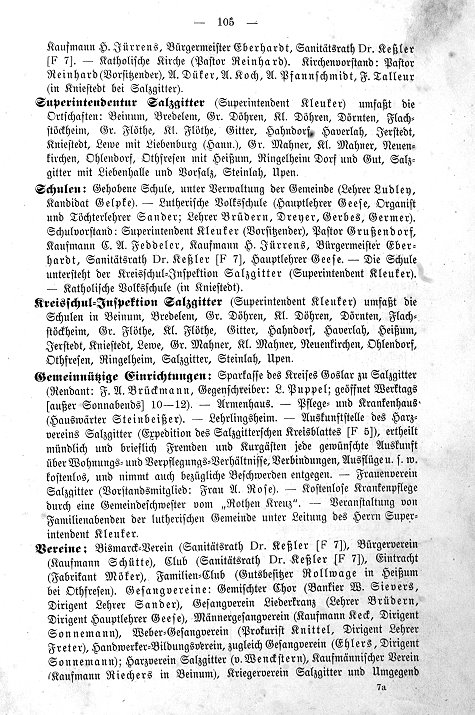

Das Original befindet sich im Besitz von Frau Dr. Ingrid H. M. Brümmer

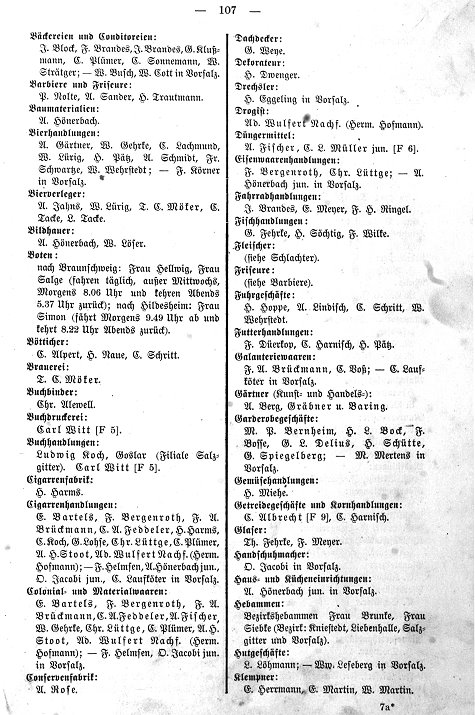

Der am 20. Mai 1829 als Sohn des Schlachtermeisters Christoph Möker in Salzgitter geborene Christian Theodor eröffnete nach dem Besuch der heimischen Volksschule und einer kaufmännischen Lehre in Wolfenbüttel 1852 in dem von ihm gekauften Haus am Marktplatz in Salzgitter ein Manufakturwarengeschäft. Daneben betrieb er einen regen Handel mit Hede, welche er von den Bauern aufkaufte und nach England exportierte. (Hede oder auch Werg sind die kurzen Bastfasern, die sich beim Hecheln des Flaches oder Hanfs in den Hechelzähnen ansammeln). Statt das in den englischen Spinnereien erzeugte Garn zu importieren, so meinte Möker, sei es rentabler, die Hede im eigenen Lande zu verspinnen.

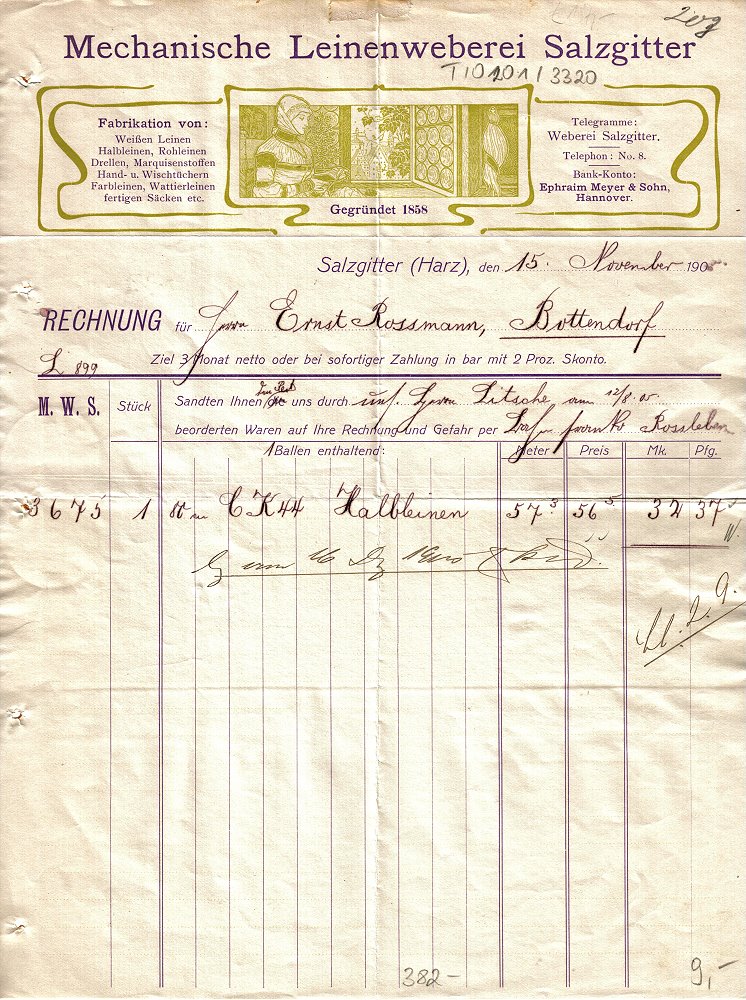

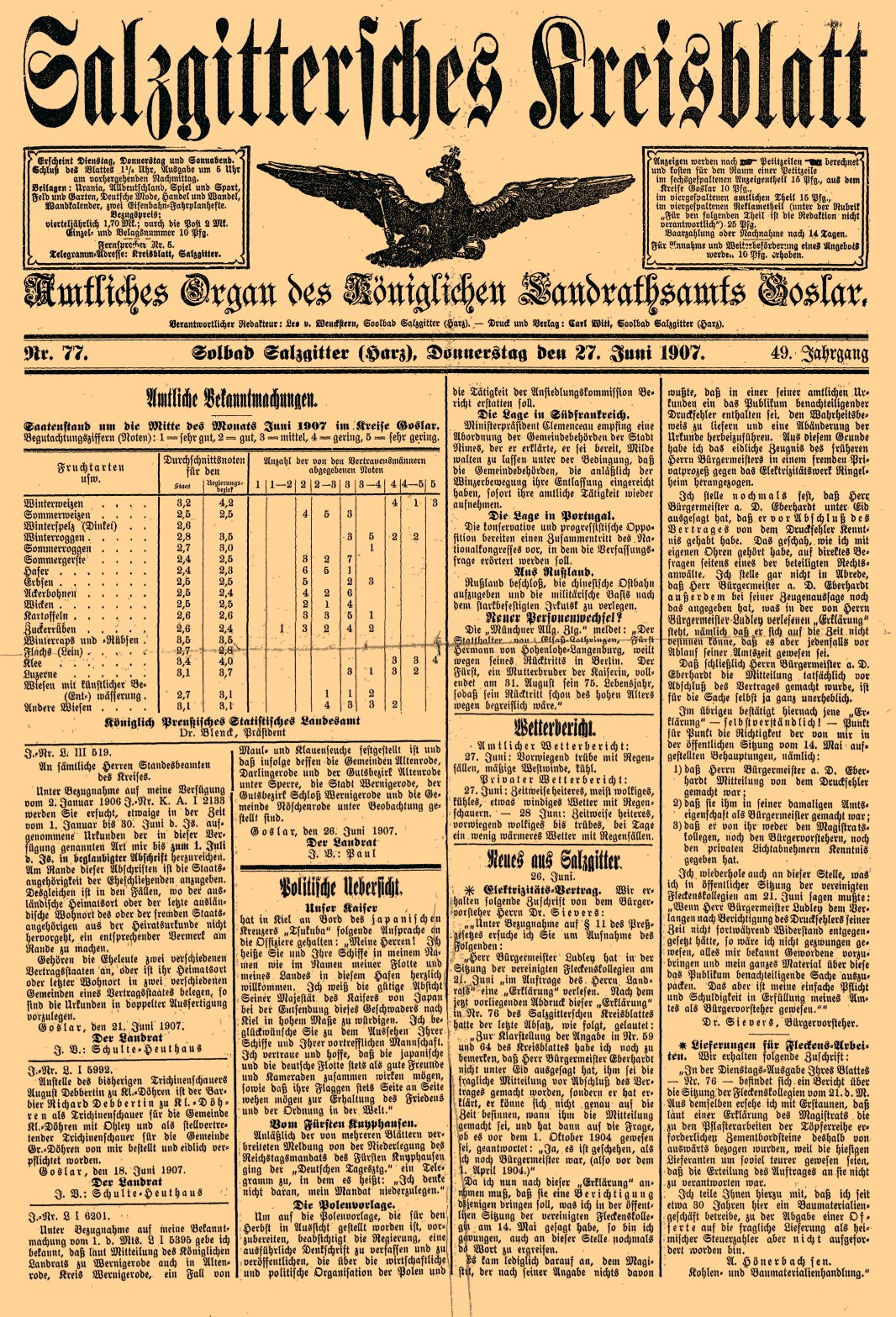

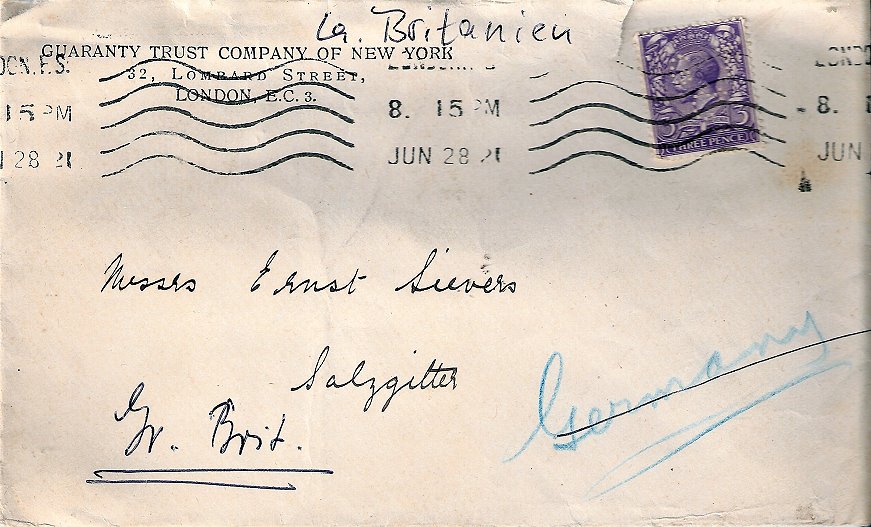

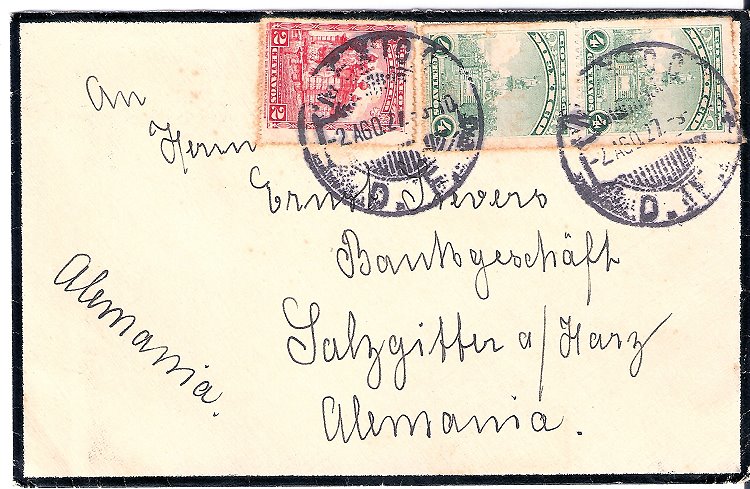

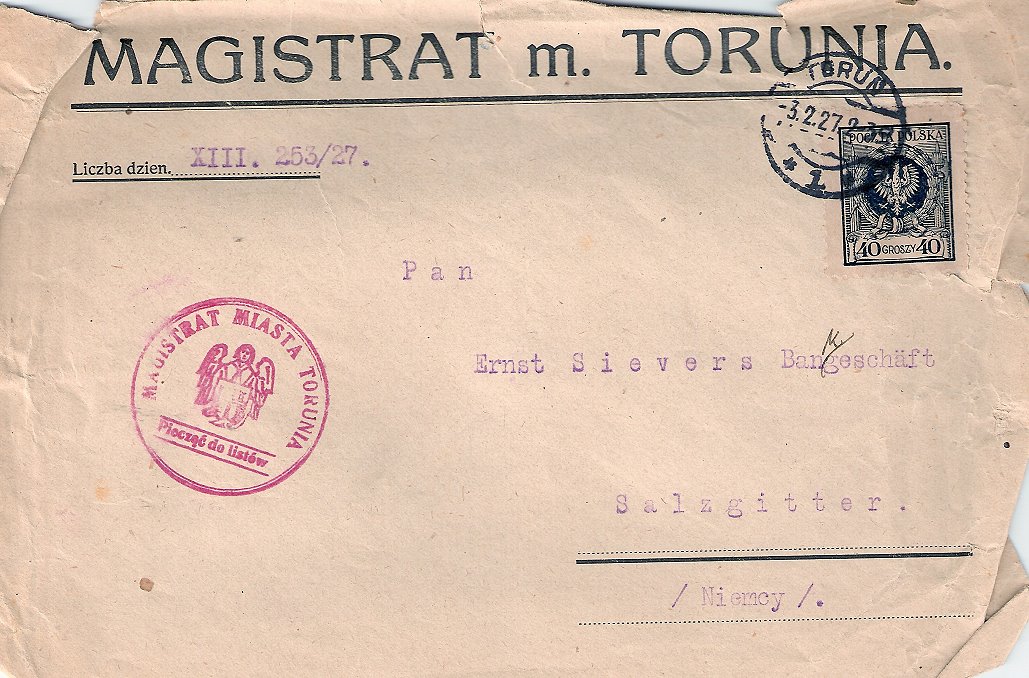

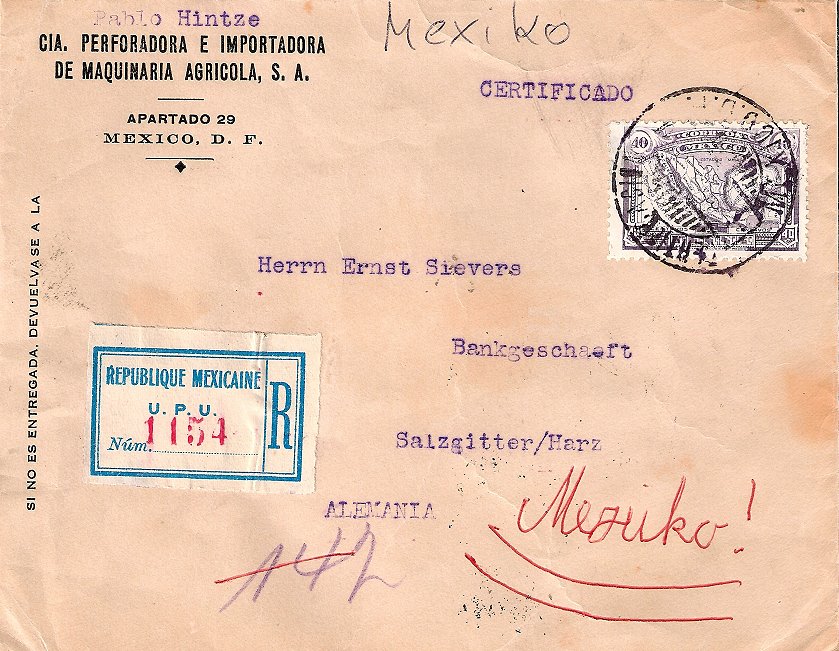

Aus solchen Überlegungen erwuchs der Gedanke, in Salzgitter als einem Mittelpunkt des Flachsanbaus eine Spinnerei zu errichten. Doch erst als der Ort am 5. August 1856 Anschluss an das Eisenbahnnetz erhielt, konnte der Plan Gestalt gewinnen. Zusammen mit den kapitalkräftigen einheimischen Kaufleuten Ludwig Gercke und Carl Ahrens gründete Möker 1858 unter der Firma Gercke & Co die Mechanische Hedegarnspinnerei. Am Gittertor erwuchsen neben dem eigentlichen Fabrikgebäude mit Büro auch Kessel-, Maschinen- und Gasometergebäude, ein Retortenhaus zur Verkokung der Kohle, ein Lagergebäude für die Hede, eine Schmiede, Portierhaus und Arbeiterhaus.

Im Jahre 1866 trat Kommerzienrat Ludwig Gercke aus dem Geschäft aus, das Carl Ahrens und Theodor Möker nun allein weiterführten. Drei Jahre später erbauten sie die neben der Spinnerei gelegene Mechanische Weberei.

Als es Carl Ahrens in südliche Gefilde nach Tirol zog, wurde Möker ab 1877 Alleininhaber. Da die Baumwolle dem Flachs immer mehr Konkurrenz machte und sich in der fruchtbaren Gegend der Zuckerrübenanbau auf Kosten des Flachses ausdehnte, brach man 1890 die Spinnerei ab und baute die nordöstlich davon gelegene Weberei aus. Nach Stillegung des Eisenwerkes Salzgitter am Gittertor (1874) und des Eisenhüttenwerkes Othfresen war die "Mechanische Leinenweberei Salzgitter" lange der bedeutendste industrielle Betrieb weit und breit, der Anfang dieses Jahrhunderts einen jährlichen Umsatz von 3 Millionen Mark erzielte.

Das Ende der Weberei in Salzgitter kam noch vor dem Ausbruch des 2. Weltkriegs und hat verschiedene Ursachen. Einmal wurde das Gelände am Triftweg (der heutigen Petershagener Straße) von der deutschen Reichsbahn und den inzwischen gegründete "Reichswerken" beansprucht. Zum anderen hatten in dem traditionell mit der Weberei verbundenen Stadtoldendort am Solling die Nationalsozialisten 1938 die im Jahre 1808 gegründete jüdische Firma A. J. Rothschild Söhne. K. G.. Mechanische Weberei in Stadtoldendorf, ihren Besitzern enteignet. Für das auch auf dem Weltmarkt bekannte Unternehmen mit seinen 650 Beschäftigten musste eine neue Firma gefunden werden. Während sich der Solling über Nachwuchs an Facharbeitern nicht zu beklagen brauchte, hatte sich in Salzgitter zu Ostern 1938 kein einziger Lehrling für den Weberberuf entschieden. Kübler musste der Verlegung der Produktionsstätten und der Verschmelzung mit der ehemals jüdischen Firma zustimmen, wobei der mangelnde Nachwuchs in der Weberei und die Übernahme zahlreicher Arbeiter durch die "Reichswerke" ihm den Entschluss erleichtert haben mögen.

Am 1. April 1939 beschloss die Generalversammlung die Gründung der neuen Firma, die über 1200 Webstühle verfügte und den Namen trug "Vereinigte Weberei Salzgitter-Stadtoldendorf", Wilhelm Kübler & Co. Die Überführung der umsiedlungswilligen Belegschaftsangehörigen erfolgte bis Ende 1939, ebenso die Verlagerung des Maschinenparks an den künftigen Sitz des Betriebes, der unter der Bezeichnung "Wilhelm Kübler & Co. Weberei und Ausrüstung" in Stadtoldendorf bis vor kurzem bestand. Ende Juli 1940 wurde als letzte Betriebsabteilung die Näherei nach Hameln verlegt.

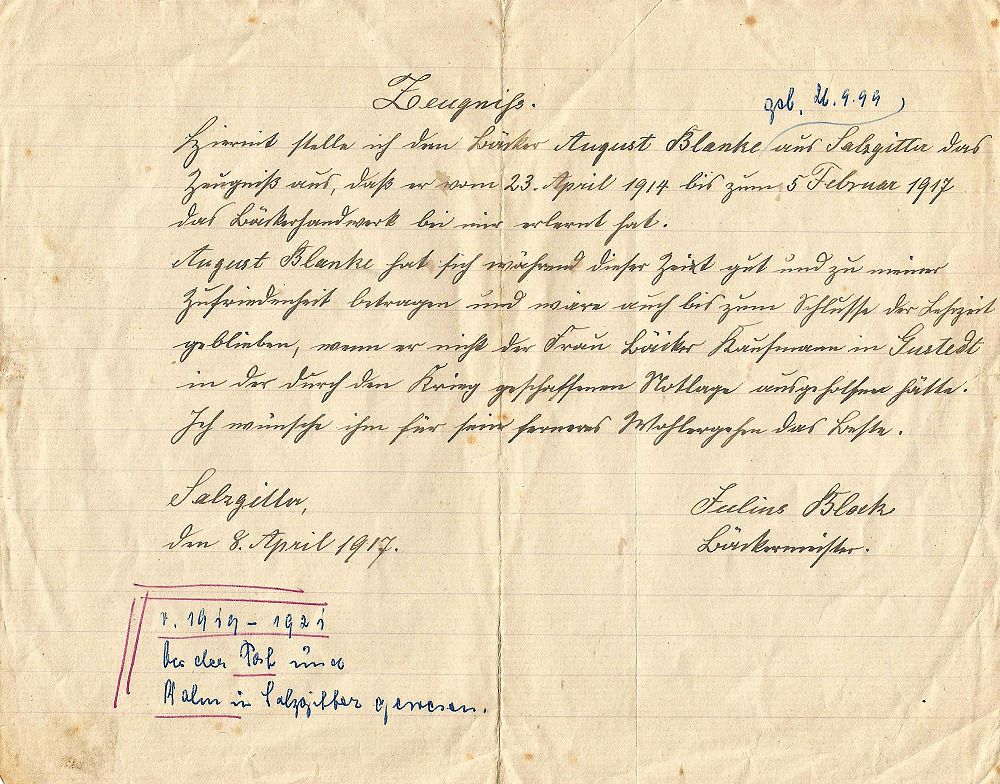

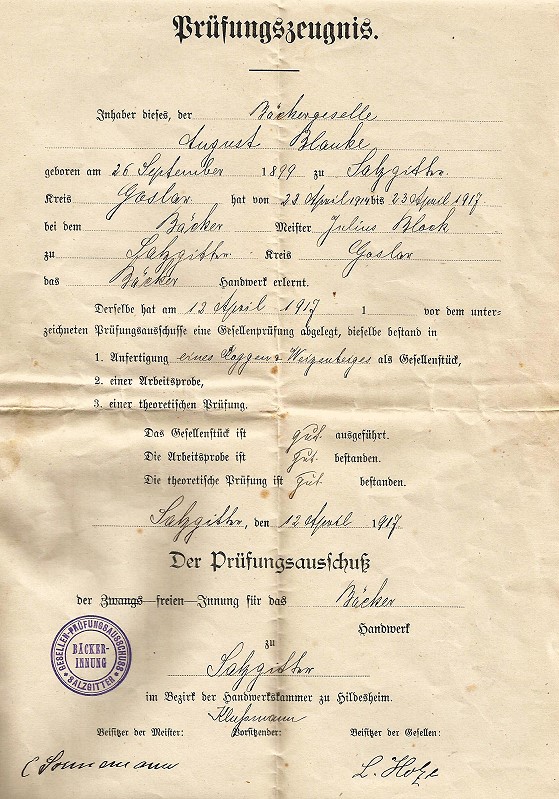

Soweit lief im Leben des August Blanke alles in normalen Bahnen. Doch in dem Zeugnis seines Lehrmeisters Julius Block wird deutlich, dass schon zu dieser Zeit auch in Salzgitter die starken Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu spüren waren. Meister Block schrieb in diesem Dokument, dass sich August Blanke während dieser Zeit gut und zu seiner Zufriedenheit betragen habe. Er fügte aber noch hinzu: "Er wäre auch bis zum Schlusse seiner Lehrzeit geblieben, wenn er nicht der Frau Bäcker Kaufmann in Gustedt in der durch den Krieg geschaffenen Notlage ausgeholfen hätte". Der junge August Blanke musste also bis nach Gustedt. Das war bestimmt nicht einfach, wenn man bedenkt, um welche Zeit Bäcker in der Frühe anfangen mussten und auch noch müssen.

Soweit lief im Leben des August Blanke alles in normalen Bahnen. Doch in dem Zeugnis seines Lehrmeisters Julius Block wird deutlich, dass schon zu dieser Zeit auch in Salzgitter die starken Auswirkungen des Ersten Weltkrieges zu spüren waren. Meister Block schrieb in diesem Dokument, dass sich August Blanke während dieser Zeit gut und zu seiner Zufriedenheit betragen habe. Er fügte aber noch hinzu: "Er wäre auch bis zum Schlusse seiner Lehrzeit geblieben, wenn er nicht der Frau Bäcker Kaufmann in Gustedt in der durch den Krieg geschaffenen Notlage ausgeholfen hätte". Der junge August Blanke musste also bis nach Gustedt. Das war bestimmt nicht einfach, wenn man bedenkt, um welche Zeit Bäcker in der Frühe anfangen mussten und auch noch müssen.